Der Markt für neue Mobilitätsdienste wie Carsharing oder E-Hailing soll bis 2030 auf über zwei Billionen US-Dollar wachsen, prophezeit McKinsey. Für die Automobilindustrie bringt das neue Anforderungen an Design und Ausstattung der Fahrzeuge mit sich.

Der Markt für neue Mobilitätsdienste soll einer aktuellen Studie von McKinsey zufolge bis 2030 auf über zwei Billionen US-Dollar wachsen. Das entspräche einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum um 28 Prozent weltweit, denn 2016 beliefen sich die Umsätze mit Carsharing und App-basierten Taxi- und Transportdiensten (E-Hailing) auf 53 Milliarden US-Dollar. Dabei steckt der Markt laut McKinsey noch in den Kinderschuhen: Nur rund ein Prozent der in den USA zurückgelegten Personenkilometer werden durch neue Mobilitätsdienste abgedeckt.

„Der Markt für Mobilitätsdienstleistungen verspricht attraktive Wachstumsraten, wenn bisherige Hürden in der Regulierung und Technologie beseitigt werden“, sagt Timo Möller, Automobilexperte bei McKinsey. Außerdem müssten Hersteller und neue Mobilitätsanbieter den Anforderungen der unterschiedlichen Märkte Rechnung tragen. Als Beispiel nennt Möller das Pendeln: „In nur wenigen Städten gibt es derzeit ein wirtschaftlich tragfähiges Modell, das Menschen aus dem Umland einschließt.“

Neue Fahrzeugkonzepte gefragt

Die größte Veränderung erwartet McKinsey jedoch durch die sukzessive Einführung selbstfahrender Fahrzeuge: Sogenannte Robotaxis könnten neue Angebote auch in kleineren Städten wirtschaftlich machen, da derzeit auf die Fahrer rund 43 Prozent der Gesamtkosten entfallen würden. Eine weitere Kostensenkung könnten neue Fahrzeugkonzepte speziell für diesen Einsatzzweck bringen. Laut McKinsey könnten Robotaxis knapp ein Viertel günstiger sein als herkömmliche Wagen, indem es weniger Varianten gebe, der Innenraum einfacher gestaltet werde und die Aerodynamik wegen der niedrigeren Fahrgeschwindigkeiten in Städten eine geringere Rolle spiele.

Dass der Markt der E-Hailing-Kunden künftig ebenso ein wichtiger Aspekt für Design und Ausstattung von Automobilen sein kann, zeigen unter anderem Medienberichte über Didi Chuxing. Das chinesische Unternehmen hat Ende 2016 nach einer aggressiven Preisschlacht das Uber-Geschäft in China übernommen. Kunden können über Didis Smartphone-App Taxis, Privatautos mit freiberuflichen Fahrern und Fahrgemeinschaften ordern. Das Unternehmen mit 7.000 Angestellten ist außerhalb Chinas derzeit noch in Südostasien und Brasilien aktiv, 17 Millionen Fahrer rechnen täglich etwa 20 Millionen Fahrten ab. Beteiligt sind neben den Chinesischen Konzernen Tencent und Alibaba auch Chinas Regierung sowie der amerikanische iPhone-Hersteller Apple.

“Autokonzerne müssen sich radikal wandeln”

Didi-Chefin Jean Lui hat konkrete Vorstellungen, wie geeignete Fahrzeuge künftig auszusehen haben. „Die Autokonzerne müssen sich radikal wandeln. Wir brauchen weniger Fahrzeuge“, zitiert die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Jean Lui (in „Chinas Superfrau“, 2. April 2017). Weiter schreibt die FAS: „Anders ausgedrückt: Das Land braucht mehr Didi-Fahrzeuge, die sich die Menschen dann teilten. Den deutschen Bossen hat Jean Liu schon einmal mitgeteilt, wie sie sich deren Produkte künftig vorstellt: mit Glasscheiben, die die einzelnen Sitzplätze trennten, damit es privat zugeht, wenn sich sechs Chinesen auf dem Weg zur Arbeit ein Didi-Taxi teilen.“

Den US-Markt hat Didi übrigens schon fest im Blick. Der Hacker Charlie Miller, der unter anderem wegen des Aufdeckens von Apple-Lücken sowie Sicherheitsforschungen bei Autos bekannt ist, hat von Uber zu Dudi Chuxing gewechselt. Unter anderem soll Miller Didi beim Aufbau eines eigenen Forschungslabors zum Thema autonomes Fahren im Silicon Valley unterstützen. (ph)

Ein Thema des Arbeitskreises Produktion & Logistik.

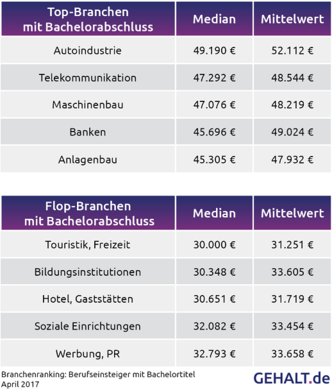

13.006 Gehaltsdatensätze sind die Basis für das Branchenranking 2017 für akademische Berufseinsteiger, das die Plattform Gehalt.de erstellt hat. Das Ranking soll einen Überblick darüber vermitteln, in welchen Branchen Bachelor- und Masterabsolventen Top-Gehälter erwarten können und in welchen Wirtschaftszweigen eher niedrige Gehälter gezahlt werden. Für die Auswertung hat das Unternehmen den Median- und den Mittelwert ausgewiesen. Der Median beschreibt die Mitte aller Daten: 50 Prozent der Daten liegen über dem Wert, 50 Prozent darunter. Damit ist er realistischer als der Mittelwert und wird nicht durch Ausreißer verzerrt.

13.006 Gehaltsdatensätze sind die Basis für das Branchenranking 2017 für akademische Berufseinsteiger, das die Plattform Gehalt.de erstellt hat. Das Ranking soll einen Überblick darüber vermitteln, in welchen Branchen Bachelor- und Masterabsolventen Top-Gehälter erwarten können und in welchen Wirtschaftszweigen eher niedrige Gehälter gezahlt werden. Für die Auswertung hat das Unternehmen den Median- und den Mittelwert ausgewiesen. Der Median beschreibt die Mitte aller Daten: 50 Prozent der Daten liegen über dem Wert, 50 Prozent darunter. Damit ist er realistischer als der Mittelwert und wird nicht durch Ausreißer verzerrt.