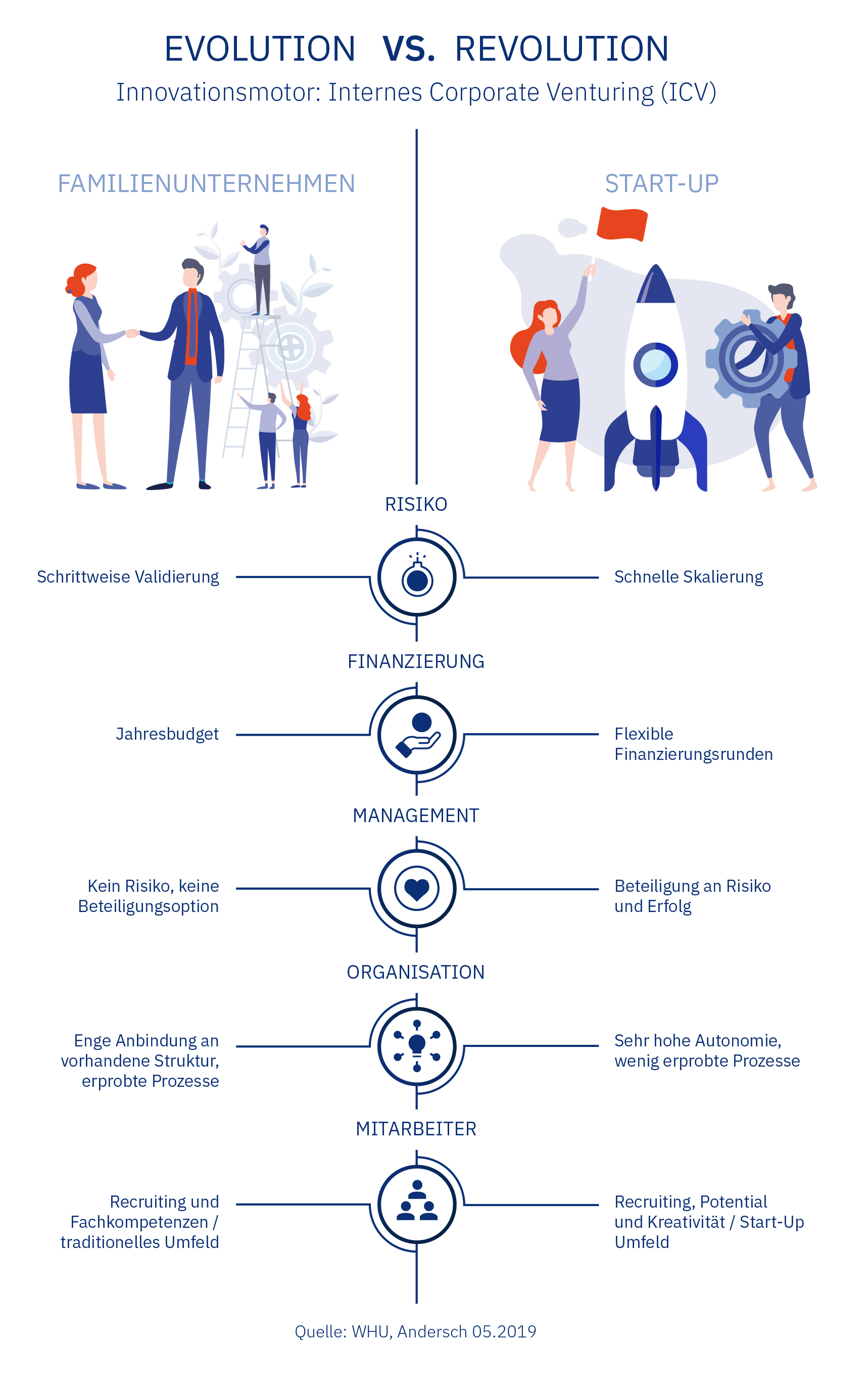

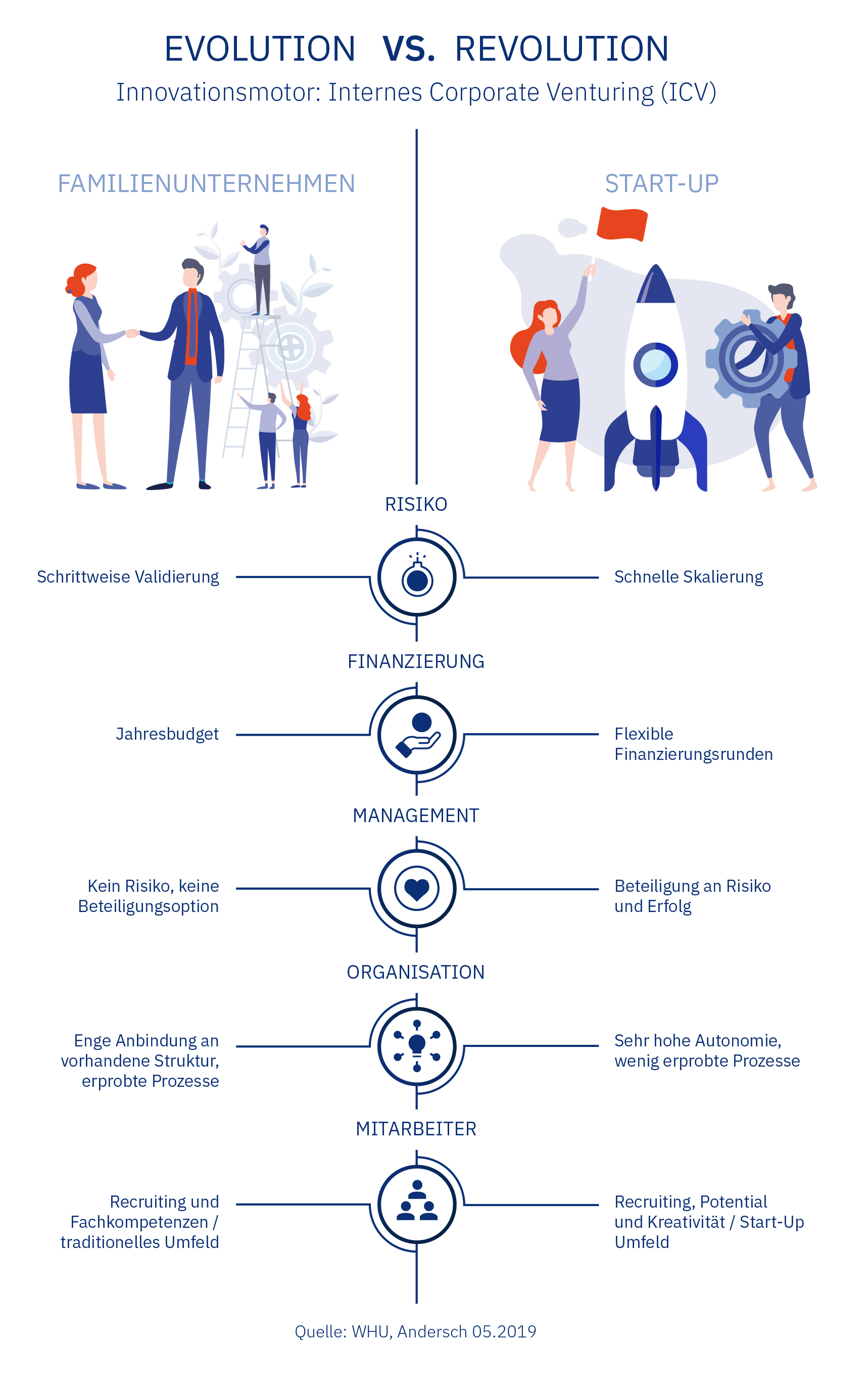

Familienunternehmen ticken häufig anders als Start-ups oder Konzerne. Oft wird ihnen fehlende Innovations- und Digitalisierungsfähigkeit unterstellt. Eine Studie der WHU Otto Beisheim School of Management und der Beratungsgesellschaft Anders zeigt jedoch eine andere Realität. Demnach haben viele tradierte deutsche Unternehmen bereits Innovationszentren und eigene Einheiten gegründet, die gezielt neue Produkte und Geschäftsmodelle entwickeln. Insgesamt setzen sie dabei jedoch eher auf Evolution statt auf Disruption.

„Die Familienunternehmen nutzen dazu das, was wir ‚Internes Corporate Venturing‘ nennen“, sagt Nadine Kammerlander, Leiterin des Lehrstuhls Familienunternehmen an der WHU: „Das heißt: Die meisten dieser Einheiten sind nicht sofort eigenständig, sondern entwickeln sich aus der bestehenden Struktur heraus – in Projektteams, aus Abteilungen oder durch interdisziplinäre, zunächst nicht formell organisierte Zusammenarbeit. Erst wenn die ersten konkreten Ergebnisse greifbar sind, folgt eine organisatorische Zusammenlegung zu einer neuen Einheit, die dann gezielt an der Weiterentwicklung dieser Ergebnisse arbeitet.“ Im Vergleich zu Konzernen und Start-ups gebe es in Familienunternehmen bei Aufbau, Entwicklung und Führung ihrer Organisationseinheiten für Innovation, Digitalisierung und Investition damit ein anderes, an Evolution erinnerndes Vorgehen.

1. Risiken werden klein gehalten – Chancen konsequent ergriffen

Familienunternehmen betätigen sich nur selten als Förderer oder Investoren von Ideen, die keine greifbaren Erfolge versprechen. Sie gehen in den meisten Fällen Schritt für Schritt vor: eine Evolution von der Ideenfindung über die Validierung zum schrittweise steigenden Ressourceneinsatz. Das machen Start-ups aber auch viele Konzerne anders: Diese neigen zu einem hohen Risiko mit der Hoffnung, eine bahnbrechende Idee für Produkte und Geschäftsmodelle ins Portfolio zu holen. Dazu stellen sie sofort mehr Kapital zur Verfügung, ermöglichen damit Geschwindigkeit im Aufbau und schnellere Skalierungs- und Wachstumschancen. Mit dem Risiko, den vollen Einsatz zu verlieren. Laut Nadine Kammerlander investieren Familienunternehmen „seit jeher vorsichtiger, denn es geht um ihr eigenes Geld und eine zu hohe Investition kann den Familienzusammenhalt sprengen. Gleichzeitig ergibt unsere Untersuchung jedoch, dass sie sehr systematisch und konsequent vorgehen, wenn sie eine mögliche geschäftliche Chance mit hohem Realisierungspotenzial sehen.“

2. Finanzierung auf Basis von Jahresbudget – gesichert, aber unflexibel

Im Vorfeld werden notwendige Kosten der Innovationseinheiten von Familienunternehmen geschätzt und ein Jahresbudget wird zugewiesen. Damit sind die Kosten gedeckelt. Das hat den Charme, auch hier in sicherer Umgebung agieren zu können, da der Aufwand für alle Seiten transparent ist. Nadine Kammerlander sagt: „Allerdings gibt es in diesem Ansatz auch weniger Flexibilität, auf unerwartete Gelegenheiten unmittelbar zu reagieren, wenn das Geld schon verplant ist.“ Start-ups haben eine größere Manövrierfähigkeit, da sie ihre Liquidität häufig mit Finanzierungsrunden sicherstellen. „Stellt ein Start-up mitten im Jahr fest, dass dringend Geld für mehr Personal oder eine spezifische Maßnahme notwendig ist, wird es versuchen, dieses Kapital am freien Markt zu besorgen“, sagt Nadine Kammerlander. „Dieser Weg steht den internen Einheiten der Familienunternehmen häufig nicht offen.“

3. Management muss selbst nicht ins Risiko – wird aber auch an Erfolg nicht beteiligt

Ebenso wie dritte Kapitalgeber beteiligen Familienunternehmen nur sehr selten ihr Top-Management der Innovationseinheiten durch Anteile am Erfolg. Damit gehen die Führungskräfte kein eigenes finanzielles Risiko ein. Kammerlander dazu: „Sie werden aber auch eines wichtigen Motivationsfaktors beraubt. Gerade bei Start-ups ist es vollkommen normal, mehrere Gründer bis in späte Phasen hinein am Unternehmen beteiligt zu halten. Das erzeugt Bindung. Viele digitale Köpfe wollen das. Familienunternehmen entgehen damit sicherlich exzellente Talente, die ein Modell, in dem sie nicht selbst eine Beteiligung halten können, als nicht relevant erachten.“

4. Enge Anbindung an Unternehmen fördert Dialog – kostet jedoch Autonomie

„Während nach unserer Beobachtung Konzerne ihren ‚Hubs‘ häufig bewusst hohe Autonomie einräumen, Venture-Capital-Geber den Start-ups operativ freie Hand lassen, ist die Anbindung der Digital- und Innovationszentren bei Familienunternehmen an die Führung des Gesamtunternehmens doch sehr eng“, sagt Nadine Kammerlander. Das hat durchaus Vorteile: die Kommunikationswege sind kurz, Ziele lassen sich sehr flexibel re-justieren und Unternehmen und ‚Hub‘ arbeiten nicht aneinander vorbei. „Gleichzeitig kostet das aber auch Autonomie. Die Gefahr, dass kreative Ideen in einem größeren Maße sich so doch nicht Bahn brechen können, ist durchaus vorhanden.“

5. Mitarbeiter kommen aus dem eigenen Unternehmen oder werden nach Fachkompetenz rekrutiert – selten aus dem Start-up Umfeld

Familienunternehmen setzen bei der personellen Ausstattung vor allem auf bewährte Kräfte, die das Unternehmen bereits sehr gut kennen und dort Innovation vorantreiben wollen. Hat ein Vorhaben einen höheren Reifegrad erreicht und werden Kompetenzlücken festgestellt, zum Beispiel bei Cloud-Computing oder Data Analytics, werden gezielt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit diesen Kompetenzen rekrutiert – auch eine Form von Evolution. Dabei kommen diese aber selten aus dem Eco-System der nationalen oder internationalen Start-ups. „Familienunternehmen setzen auch hier eher auf Solidität als Kreativität“, sagt Nadine Kammerlander. „Sie erleichtern damit erheblich die Integration der neuen Mitarbeiter, verringern aber auch die Chance auf wirklich radikal neue Ideen und Produkte.“